近日,我院最新研究论文“High-intensity interfacial electric fields between co-catalysts and semiconductor: A determinant factor in enhancing photocatalytic hydrogen production”在《Applied Catalysis B: Environment and Energy》(SCI一区,IF = 22.1)上在线发表。江苏大学为第一完成单位,本院博士研究生吴官瑜为第一作者,本院教师许晖教授、能源研究院佘小杰教授和材料学院莫曌老师为共同通讯作者。

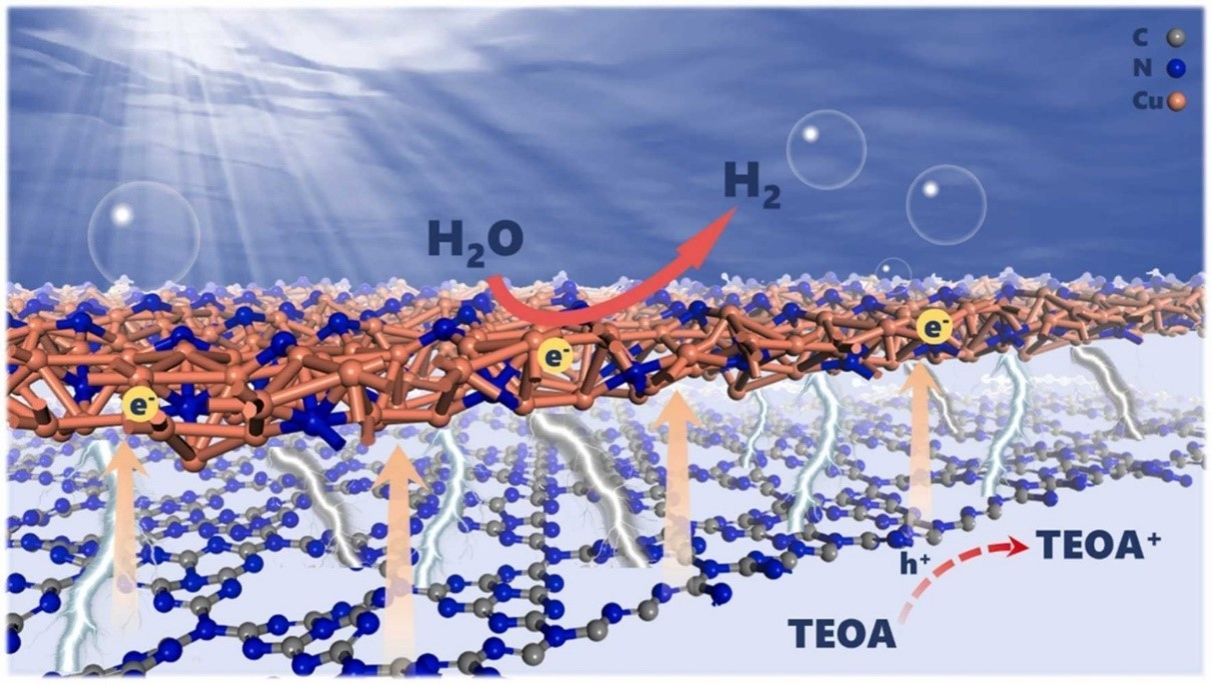

在半导体上负载共催化剂已成为提高光催化制氢活性的一种直接而有效的方法。然而,关于如何选择合适的助催化剂的研究却很少。通过理论计算和实验研究相结合对反应机理进行总结和分析,探讨催化活性的影响因素。IEF是催化的关键因素,强调了未来的助催化剂研究需要更多地关注助催化剂与半导体之间的相互作用。

由于过渡金属氮化物(TMNs)具有良好的导电性和吸氢平衡,因此本研究合成了Cu3N、CoN、Mo2N三种不同的TMNs,并将其负载到氮化碳(CN)上进行对比研究。

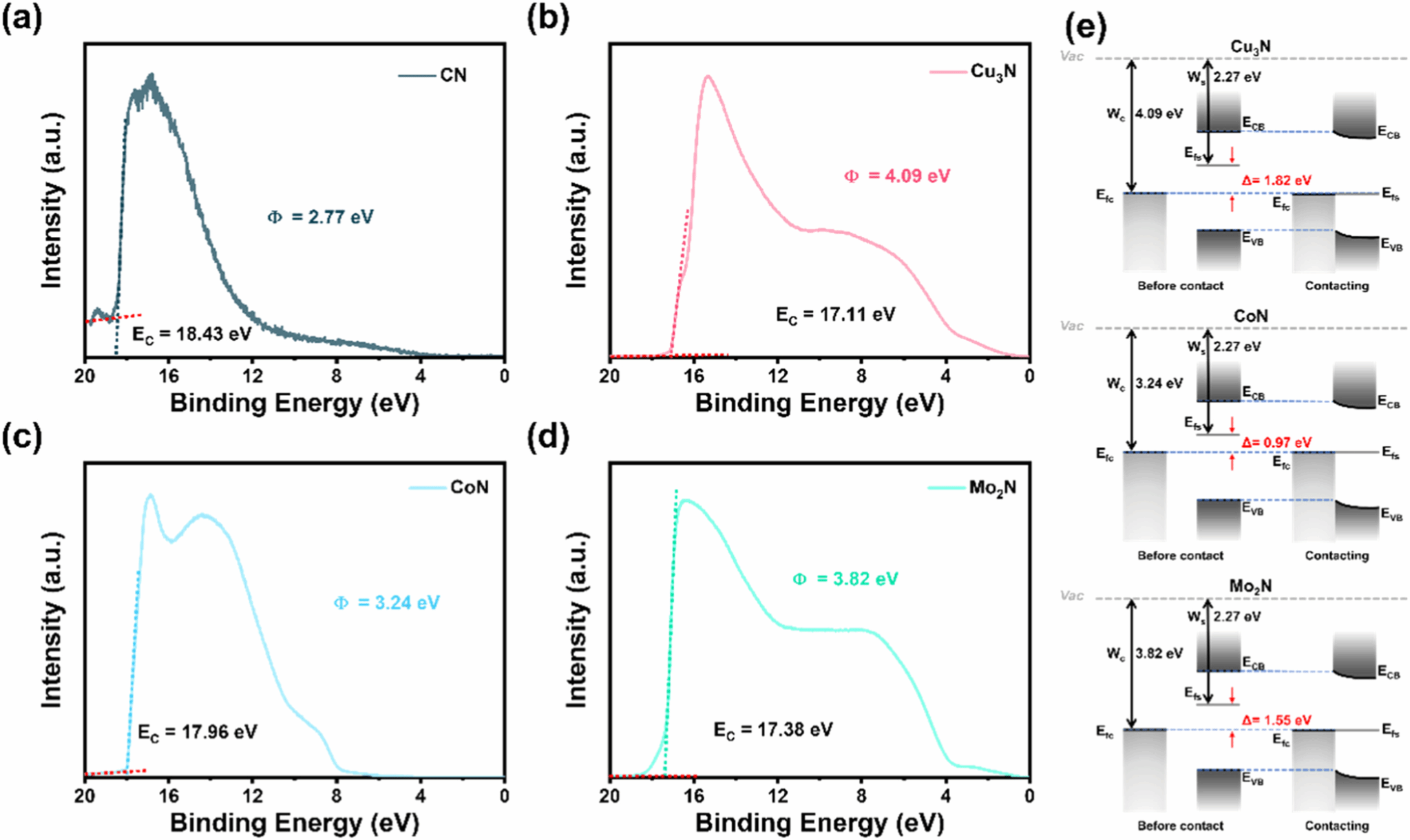

图1.多种催化剂的能级结构测试

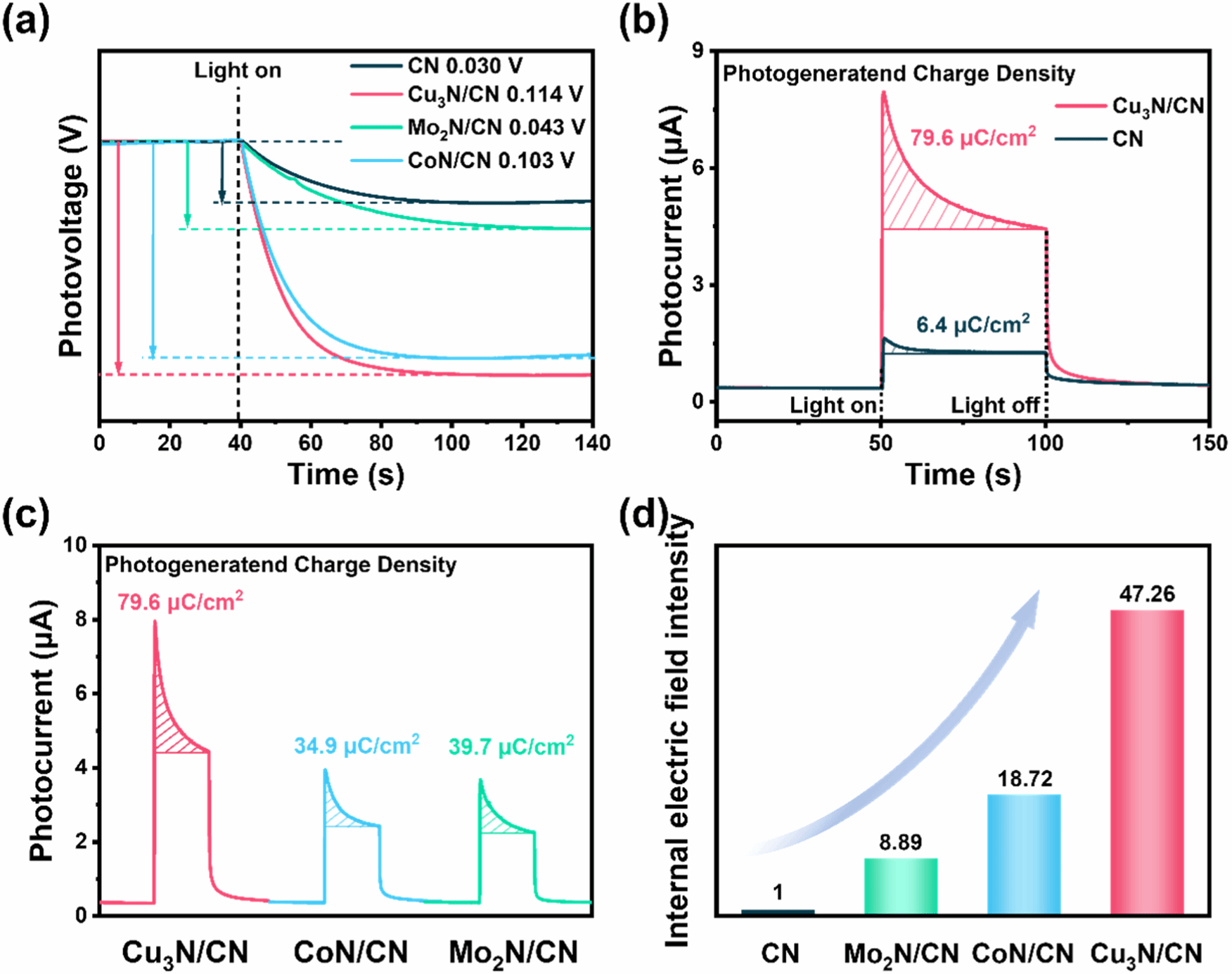

虽然Cu3N的本征催化活性低于CoN和Mo2N,但观察到与CN复合后形成最强的界面电场(IEF),从而在IEF的作用下促进载流子分离,进而提高催化活性。Cu3N/CN的催化活性是纯CN的99.4倍。

图2.多种催化剂之间IEF强度测试

这项工作为如何选择高效的助催化剂提供了新的见解。

研究成果得到了国家自然科学基金等项目的资助。文章链接:https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2025.125265。