图文摘要

成果简介

近日,我院张祯教授团队在砷形态快速识别与预测方面取得新进展。该研究聚焦砷污染的应急响应监测这一研究背景,开发了一种基于机器学习算法的新型荧光传感器阵列,用于快速识别与预测多种砷形态(AsIII、AsV、MMAV和DMAV)。该研究提供了一个可靠、快速且智能的砷形态分析平台,为水质评估和应急响应提供了有力的工具。相关成果以“Enabling Emergency Response to Arsenic Contamination: Simultaneous and Rapid Identification of Arsenic Speciation by Machine Learning-Driven Fluorescent Sensor Array”为题发表于Environmental Science & Technology。江苏大学为第一完成单位,我院青年教师韦达理为第一作者,张祯教授为通讯作者。

引言

突发性水体污染事件对全球公共卫生健康构成巨大威胁,其中砷污染事件的危害程度凸显了开发砷检测方法的迫切需求。砷的毒性、迁移性和环境归宿本质上是由其化学形态所决定的。因此,仅测量总砷浓度不足以进行准确的风险评估。更重要的是,在污染事件发生后的最初几个小时内,快速识别砷形态对于启动应急响应方案具有重要意义。现有的实验室分析技术为砷形态分析提供了较高的灵敏度和准确性。然而,这些技术因仪器设备笨重、分析时间长以及样品前处理复杂等不足阻碍了其在砷形态快速检测方面的应用。此外,基于“锁钥”原理的快速传感策略仅能实现一到两种砷形态的快速分析,缺乏对多种砷形态进行多重检测的能力。因此,亟需开发一种快速、高通量的砷形态识别方法,以便能够迅速有效地应对砷污染事故,从而建立应急响应机制。

为突破以上瓶颈,张祯教授课题组以两种铁基金属有机框架(NH2-MIL-88(Fe) 和 OH-MIL-88(Fe))为传感元件,设计了一种新型荧光传感器阵列,并集成机器学习算法,实现亚砷酸盐(AsIII)、砷酸盐(AsV)、单甲基砷酸盐(MMAV)和二甲基砷酸盐(DMAV)四种砷形态的快速识别与预测,并成功应用于实际水体样品检测。

图文导读

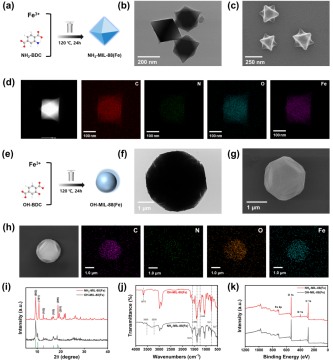

本研究通过溶剂热法成功制备了NH2-MIL-88(Fe)和 OH-MIL-88(Fe),并基于TEM、HRTEM、XRD、FTIR以及XPS对两种材料的结构与组成进行表征,证实了NH2-MIL-88(Fe)和 OH-MIL-88(Fe)的成功制备。

图 1. NH2-MIL-88 (Fe)和 OH-MIL-88 (Fe) 的合成与表征

研究发现,四种砷形态(AsIII、AsV、MMAV和DMAV)可以有效调节NH2-MIL-88(Fe)和 OH-MIL-88(Fe)的荧光强度,并产生独特的荧光响应。基于以上结果,构建了一个双通道的荧光传感器阵列,并结合雷达图、热图、HCA和LDA等实现了四种不同形态砷的准确识别与分类。

图 2. 基于NH2-MIL-88 (Fe)和 OH-MIL-88 (Fe) 的荧光传感器阵列构建及砷形态快速识别

利用支持向量机器学习算法建立了一个用于砷形态定性和定量分析的逐步预测模型。集成机器学习算法的传感器阵列可以实现不同浓度下四种砷形态的准确预测与分类,且具备良好的准确率。基于所建立的回归预测模型,也实现了砷形态的准确定量分析。

图3. 集成机器学习算法的荧光传感器阵列用于砷形态的快速识别与预测

小结

本研究开发了一种基于逐步预测模型驱动的荧光传感器阵列,用于准确识别和预测多种砷形态。该方法解决了应对突发砷污染事件时存在的关键瓶颈:缺乏快速、现场的砷形态分析方法,为识别和预测多种砷形态提供了快速传感平台。尽管我们的传感器阵列在灵敏度方面存在一定的局限性,但在现场应急响应中快速检测的独特价值足以证明所提出的方法是合理的。未来,在不牺牲速度和便携性等核心优势的情况下,可以逐步提高所提供平台的灵敏度。总之,我们的研究结果提供了一种新兴的砷形态识别策略,尤其在资源匮乏的环境中具有重要价值,为水污染事件的应急响应开辟了一条有前景的途径。